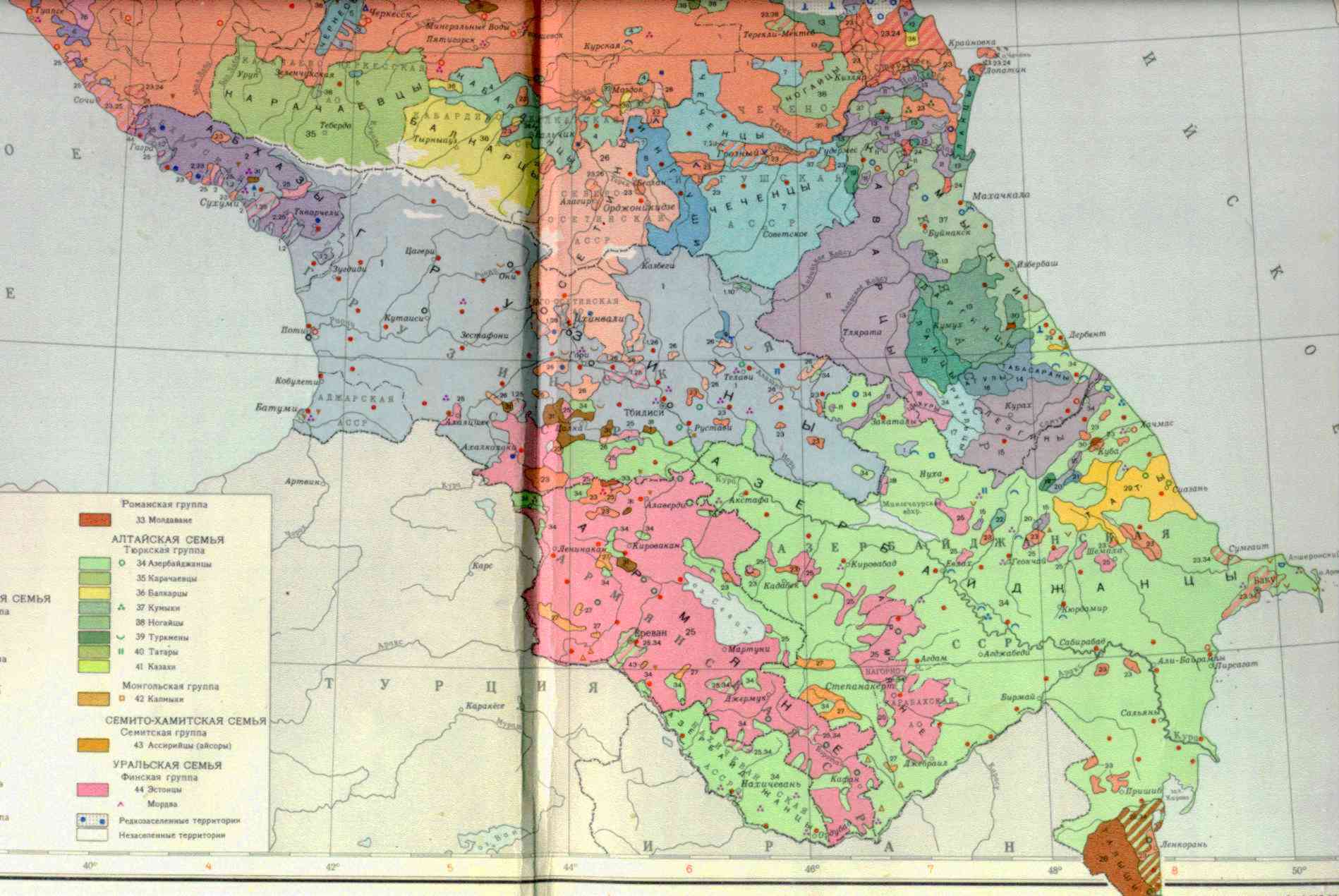

1886-1890г. Этническая ситуация на Кавказе.

Сергей Гриняев

Опубликовано: 09 декабря 2009 г.

1. Коротко о главном

Кризис, разразившийся в мировой экономике в 2007 году, продолжает определять основные тенденции и сегодня, спустя два года с начала серьезных экономических потрясений. Ситуация в мировой экономике по многим оценкам продолжает оставаться достаточно тревожной. По целому ряду показателей она лишь ухудшается. Прогнозы аналитиков сходятся в том, что начало выхода из кризиса начнется не ранее чем через 3-5 лет,. Вместе с тем, анализ и оценка особенностей развития нынешнего кризиса говорит о том, что это не «обычны» кризис, не очередная волна, связанная с перепроизводством того или иного товара, а нечто более серьезное и глубокое - это кризис системный, затрагивающий сами основы современной постиндустриальной цивилизации, накладывающийся на кризис социальный, культурный, духовный и др., что лишь усиливает синергетический эффект их взаимного влияния и разрушающего воздействия на современное общество. В итоге на рубеже первой четверти XXI века мир встанет перед лицом новой эпохи, требующей принципиально новой архитектуры. В ситуации кризиса начинают стремительно развиваться процессы, связанные с переустройством системы мирового порядка. Характерной чертой международной активности в области антикризисного управления стало появление всевозможных форматов общения в рамках, так называемых «G». Если до 2009 года существовал только формат финансовой G7 и ее расширенный - политический, с участием России, вариант - G8, то с начала 2009 года этот формат стал главным, вовлекая в свою орбиту все новые и новые страны. Стали говорить о G11, потом G15, G20 и даже о G50. При этом все с особым упорством отрицали даже саму возможность решения сколько-нибудь значимых вопросов, связанных с выработкой антикризисных мер международного характера, в рамках существующей системы мироустройства. До июня 2009 года об Организации Объединенных Наций не вспомнил никто. Все мировые СМИ были переполнены сообщений о международных встречах в различных форматах «G», результаты которых никак не вписывались в существующую систему международного права и отражали лишь желание богатейших людей мира организовать новый постиндустриальный передел мира. Стремление пусть не «де-юре», а «де-факто» перекроить систему миропорядка вполне понятно. Наличие права вето у Постоянных членов Совета Безопасности ООН уже давно не дает покоя многим, и упустить такой шанс как глобальный финансовый кризис было просто невозможно. Об ООН заговорили только в июне 2009 года, когда в Нью-Йорке прошла Конференция ООН на высшем уровне по глобальному финансово-экономическому кризису и его последствиям для развития. Характерной чертой этого мероприятия стало отсутствие глав ведущих западных государств. Сегодня эксперты сходятся в одном - текущий финансово-экономический кризис управляем со стороны мировой финансовой элиты. Цель кризиса - сохранить доминирование нынешней элиты и заложить основы новой модели мировых финансов в условиях происходящих глобальных трансформаций. К числу последних относятся: предстоящее в ближайшем будущем исчерпание разведанных запасов углеводородного сырья; глубокое изменение климата, ведущее к трансформации геополитического пространства; существенное изменение миграционных потоков населения планеты; появление прорывных технологий в промышленности, способных кардинально изменить направление и темпы развития человечества. По сути, перед устроителями нынешнего кризиса стоят те же задачи, которые ранее решались военной силой в ходе Первой и Второй мировых войн. Иными словами, сегодня идет мировая война и ведется она средствами экономического давления, шантажа, спекуляций и подкупа (в качестве примера - на борьбу с кризисом Россия уже потратила более 220 млрд. долларов, в то время как на обеспечение операций армии США в Ираке и Афганистане в течение года выделено 160 млрд. долларов). Как результат - геоэкономическая картина мира принципиально меняется, меняются потребности и связанные с ними интересы мировых держав. Результатом подобных трансформаций является кардинальное изменение геоэкономической картины мира.

2. Общая оценка геоэкономической ситуации в Закавказье

В целом развитие ситуации в Закавказье в предкризисные годы характеризовалось напряженной стабильностью. Экономики закавказских республик пребывали в ожидании активной фазы развития целого ряда региональных энергетических проектов, получивших старт за последние несколько лет. Достаточно высокими темпами шел приток иностранных инвестиций в страны региона, прежде всего, в отрасли, так или иначе связанные с разработкой месторождений полезных ископаемых. Это повлекло за собой рост ВВП республик (рис.1). Неплохие результаты были получены Азербайджаном, который активно вовлекал иностранный капитал в разработку собственных месторождений.

Рис.1 Изменение ВВП республик Закавказья, млрд. долл. США

Высокие цены на энергоносители позволили Азербайджану накопить достаточно серьезные финансовые резервы, создав в стране механизм финансовой стабилизации (рис. 2).

Рис.2. Международные резервы стран Закавказья, млрд. долл. США.

Однако, наряду с определенными успехами в экономике, продолжал расти и внешний долг республик Закавказья (рис. 3).

Рис. 3. Совокупный внешний государственный долг республик Закавказья

Среди торгово-экономических партнеров стран Закавказья в рассматриваемый период также произошли существенные и достаточно интересные изменения, отчасти иллюстрирующие общие изменения обстановки в регионе. Так, что касается Грузии, то ее продукция в 2005 году поставлялась на экспорт в следующие страны: Россия (18,1%), Турция (14,3%), Азербайджан (9,8%), Туркменистан (8,9%), Болгария (5%), Армения (4,7%), Украина (4,4%), Канада (4,2%). В тот же год основными поставщиками импорта в Грузию были: Россия (15,4%), Турция (11,4%), Азербайджан (9,4%), Украина (8,8%), Германия (8,3%), США (6%). Но уже в 2007 году ситуация изменилась. Грузинская продукция стала поставляться на экспорт в следующие страны: Турция (13%), США (11,2%), Азербайджан (6,3%), Великобритания (5,4%), Болгария (5,1%), Украина (5%), Армения (4,8%), Туркменистан (4,5%), Канада (4,2%). Основными поставщиками импорта в Грузию были Турция (14%), Россия (12,3%), Украина (8,5%), Азербайджан (7,3%), Германия (6,8%), США (5%), Болгария (4,6%). Азербайджан в 2005 году предпочитал торговать со следующими странами. Экспорт: Италия (30,3%), Франция (9,4%), Россия (6,6%), Турция (6,3%), Туркменистан (6,3%), Грузия (4,8%), Израиль (4,5%), Хорватия (4,1%). Импорт: Россия (17%), Великобритания (9,1%), Сингапур (9,1%), Турция (7,4%), Германия (6,1%), Туркменистан (5,8%), Украина (5,4%), Китай (4,1%). Что касается Армении, то в рассматриваемые годы ее внешнеторговый баланс формировался за счет торговли со следующими странами. В 2005 году импортный товар поступал из следующих стран: Россия (13,5%), Бельгия (8%), Германия (7,9%), Украина (7%), Туркменистан (6,3%), США (6,2%), Израиль (5,8%), Иран (5%), Румыния (4,2%). На экспорт продукция шла в: Германия (15,6%), Нидерланды (13,7%), Бельгия (12,8%), Россия (12,2%), Израиль (11,5%), США (11,2%), Грузия (4,8%). В 2007 году ситуация изменилась. Так, экспортные поставки осуществлялись в страны: Россия (17,5%), Германия (14,7%), Нидерланды (13,5%), Бельгия (8,7%), Грузия (7,6%), США (6,6%), Швейцария (4,3%), Болгария (4,1%), Украина (4%). Импорт шел из стран: Россия (15,1%), Украина (7,7%), Казахстан (7,4%), Германия (6,8%), Китай (6%), Франция (4,6%), США (4,5%), Иран (4,3%). Вместе с тем, анализ и оценка складывающейся обстановки позволили предположить, что уже на рубеже 2005-2006 годов в результате концентрации и взаимного пересечения в регионе интересов ряда ведущих стран мира (Россия, Германия, Великобритания, США и Китай), прежде всего, в вопросе беспрепятственного доступа к ресурсам Каспийского региона, ситуация в регионе могла кардинально измениться. Более того, становилось понятным, что некое статус-кво ситуации, сложившееся в регионе ранее, к 2006 году уже не устраивало некие силы, которые с этого момента целенаправленно работали на дестабилизацию ситуации в регионе. Весьма любопытным фактом развития ситуации в регионе стала активизация деятельности в Закавказье израильских официальных и неправительственных организаций. В частности к 2005 году относится начало активного военного сотрудничества Израиля и Грузии. К этому же периоду относится и разработка системы охраны и обороны войсками НАТО нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» (основными участниками проекта являются BP (30,1%), ГНКАР (25%), Unocal (8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENI (5%), Itochu (3,4%), ConocoPhillips (2,5%), INPEX (2,5%), Total (5%) и Amerada Hess (2,36%)). Еще в 2003 году в ряде СМИ появилась информация о подготовке американскими инструкторами в Азербайджане специальных отрядов, получивших название «Каспийский страж», для оперативного решения задач по охране объектов добычи и транспортировки сырья из Каспийского региона. В тот же период активно обсуждалась возможность отправки американских военнослужащих в регион для решения тех же задач. И, хотя руководство НАТО официально отказалось от охраны нефтепровода, по неофициальным данным часть воинского контингента НАТО, а также сотрудники частных военизированных охранных предприятий из США и других стран Запада все же выполняют эти задачи на территории Грузии и Азербайджана. Взятие под охрану этого стратегического объекта силами НАТО внесло еще один существенный дестабилизирующий фактор в общую ситуацию в регионе. Первыми сигналами о скором изменении обстановки в регионе стали резкое ухудшение российско-грузинских отношений в 2005 году, вызванное стремлением грузинских властей к скорейшему закрытию российских военных баз, вывода личного состава ГРВЗ и возможного их замещения войсками НАТО. На этот же период пришлась и активизация в России террористической активности, сопровождавшаяся смещением центра противостояния федералов и незаконных вооруженных формирований в Ингушетию (с возможными последующими планами на эскалацию межэтнического конфликта ингушей и осетин). Начало мирового финансово-экономического кризиса, пришедшееся на осень 2007 года, первоначально не оказало прямого воздействия на ситуацию в Закавказье. Результаты воздействия кризисных явлений на экономики и социальную сферу стран Закавказья стали ощущаться со второй половины 2008 года, приобретя видимые очертания с начала 2009 года. Наиболее резким и значимым событием, напрямую связанным с обострением экономической ситуации в мире, стала агрессия Грузии против Южной Осетии. Грузинское руководство и его западные советники в условиях разрастающегося кризиса мировой экономики стремились решить, как минимум, две основные задачи. Во-первых, попытаться разрешить внутренние проблемы Грузии, а, во-вторых, дестабилизировать ситуацию на российском финансовом рынке. Надо признать, что, если первая задача с провалилась, то вторая была достигнута - именно с начала конфликта в Южной Осетии российские биржевые индексы начали стремительно снижаться, вовлекая в кризис всю финансовую систему страны. Однако этот конфликт ярко высветил и иные аспекты трансформации геополитической ситуации на Кавказе и Закавказье, одним из которых является прояснение геополитических интересов Израиля в регионе. Как оказалось, именно военные инструкторы из этой страны в массовом порядке участвовали в подготовке грузинских военнослужащих,. Столь масштабное военное присутствие этой страны в Закавказье тогда оказалось неожиданным для большинства российских аналитиков. Вместе с тем, хотя военное сотрудничество Израиля и Грузии было достаточно четко высвечено в период конфликта летом 2008 года, многое о роли этой страны в регионе остается в тени. Так, по некоторым данным, Израиль в последние годы существенно активизировал свои контакты не только с Грузией, но и с Азербайджаном, и с Арменией. Характерен, в частности, такой факт - примерно в это же время Грузия, Армения и Азербайджан в результате геостратегической нарезки пространства были отнесены ЦРУ США к ближневосточному региону. Тем самым была подтверждена стратегия формирования администрацией США Большого Ближнего Востока. Похоже, что роль координатора проекта выполняет Израиль, но у него не все удачно складывается. Что касается влияния кризиса на Армению, то здесь также есть существенные аспекты, связанные с попытками пересмотреть ряд внешнеполитических тезисов, доминировавших в последние годы, но существенно осложняющих ситуацию в стране в условиях кризиса. Оценки показывают, что ситуация в Армении сложная - кризис в полной мере затронул экономику этой страны. Видимое начало кризису было положено серьезной девальвацией армянского драма - сразу на 30%. Сегодня в Армении 71% населения уже ощущает, что кризис отразился на экономике страны. Ситуация в стране усугубилась тем, что существенную долю ВВП республики формировали средства, перечисляемые представителями диаспоры из разных стран мира. Ухудшение финансового положения представителей диаспоры оказало и серьезное негативное воздействие на экономику Армении. Другим фактором, негативно повлиявшим на экономическую ситуацию в республике, стала проблема возврата в страну армянских рабочих, трудившихся за рубежом. В армянских источниках не приводится точной статистики по количеству вернувшихся, однако предполагается, что их число значительно. Эти категории граждан Армении пополняют ряды безработных и увеличивают социальные расходы правительства. Наряду с этим объем денежных переводов (почти 80% из которых шло из России) составлявший 2,5 миллиарда долларов в год (это почти 20% армянского ВВП) - упал в 2009 году на 25%. В целом анализ показывает, что кризис затронул все без исключения страны Закавказья, причем достаточно серьезно и глубоко. Развитие кризисных явлений заставляет руководство этих стран искать пути стабилизации ситуации в экономике, причем, зачастую используя такие приемы и методы, которые в прежние годы казались невозможными, что может привести к обострению ряда региональных конфликтов. Характернее и тот факт, что Россия, не имевшая четкой позиции в отношении стран Закавказья до кризиса, оказалась не в полной мере готова оперативно реагировать на стремительные изменения обстановки в регионе, что проявилось в серьезных колебаниях вектора внешнеполитических интересов на пространстве СНГ.

3. Удастся ли России выстоять в борьбе за СНГ?

Анализом и изучением влияния кризиса на отношения в рамках СНГ сегодня в России занимается достаточно большое число экспертов. Их общим выводом является то, что кризис усилил разницу в социально-экономическом развитии стран СНГ. По некоторым оценкам такая ситуация уже спровоцировала центробежные тенденции в Содружестве. В аналитических исследованиях отмечается, что руководители большинства стран СНГ не вырабатывали специальных антикризисных планов, более того, - у Содружества нет единого плана совместных действий. Вместе с тем следует отметить, что российское руководство понимает возможные последствия того, что в условиях кризиса будет ускорен процесс деинтеграции СНГ. Именно поэтому был предпринят ряд мер, направленных на поддержку экономик стран СНГ. В частности, Россия уже предоставила ряду стран СНГ кредиты на достаточно льготных условиях (в отличие от стран запада, требующих преференций, как политических, так и экономических). Наиболее значимым фактором, способствующим приостановке начавшихся центробежных тенденций среди стран СНГ, является создание Антикризисного фонда ЕврАзЭс, в нем из 10 млрд. долларов США 7,5 внесла Россия. Стремление России не допустить дальнейшего отдаления от себя стран ближнего зарубежья уже вызывает серьезные нарекания со стороны экспертного сообщества в США. Так, в частности, в одной из последних работ известные американские эксперты А.Коэн и Л.Сасди предлагают для администрации Б.Обамы такой план неотложных мер по недопущению укрепления экономических позиций России в СНГ: создать «общемировую систему безопасности», способную отслеживать инвестиционную деятельность России и других государств, настроенных против Запада, в первую очередь, в тех отраслях экономики, которые напрямую связаны с обороной и безопасностью; укреплять сотрудничество в сфере безопасности с добывающими энергоресурсы странами - соседями России, а также с другими государствами, с которыми она старается наладить взаимодействие в энергетической сфере, для чего использовать различные программы, в том числе по модернизации их вооруженных сил и силовых структур, задействовав программу НАТО «Партнерство ради мира»; расширять сотрудничество со спецслужбами и правоохранительными органами других стран, чтобы контролировать финансово-экономические операции российских государственных структур и олигархов, потенциально связанные с отмыванием денег, коррупцией и нечестной конкуренцией, для чего сделать сбор надежных разведданных о сомнительной деятельности России одной из приоритетных задач правоохранительных органов США и их союзников; поощрять транснациональные корпорации США и других стран к соперничеству с такими российскими компаниями, как «Газпром», в борьбе за энергетические проекты, на которые Российская Федерация претендует в Индии, Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. Стремиться к внедрению альтернативных источников энергии по всему миру, что позволило бы преодолеть чрезмерную зависимость от энергетических поставок из России, Ирана и Венесуэлы, открыто стремящихся подорвать экономическую и военную мощь Запада; пресекать антирыночные, политизированные, тайные или незаконные действия любой страны по подрыву западных рынков сбыта и безопасности США, к чему все активнее стремится Россия; обеспечить возглавляемый министром финансов Комитет по иностранным инвестициям в США (КИИ) как инструмент противодействия России необходимыми ресурсами и поддержкой для проведения расследований в соответствии с американским законодательством, побуждая союзников к созданию аналогичных институтов для оценок угроз собственной национальной безопасности. Сокращение энергетических доходов России в результате нынешнего спада в мировой экономике, констатируют они в заключение своей статьи, может способствовать смягчению ее внешнеполитического курса, направленного на снижение роли США, замедлить усиление и модернизацию ее вооруженных сил. Тем не менее, США не следует рассчитывать на это объективное обстоятельство и администрации Б.Обамы необходимо разработать «всеобъемлющую стратегию» для обуздания экономической экспансии России. В этой работе характерно то, что авторы отразили общее ощущение угрозы, исходящее от России, которое в последние годы активно выращивается на Западе. Достаточно вспомнить попытку в 2006 году российского банка ВТБ увеличить свою долю в акционерном капитале европейского концерна EADS. Эта попытка повлекла за собой ряд инициатив со стороны руководства ЕС и США с требованием запретить инвестирование иностранных государственных фондов в стратегические предприятия. В этой связи вполне обоснованно можно предположить, что последовавшие в 2006-2009 годах инициативы в отношении стран СНГ со стороны руководства США и ЕС, так или иначе отражали именно те мысли, которые чуть позже нашли воплощение в работе А. Коэн и Л. Сасди. Среди таких инициатив можно перечислить, во-первых, программу реконструкции газотранспортной системы Украины с последующим установлением контроля над ней со стороны ЕС; во-вторых, запуск программы «Восточное партнерство»; в-третьих - подписание документов по проекту NABUССO. Что касается первой инициативы, то, подписанное в марте 2009 года соглашение Украины и ЕС во многом остается лишь декларацией. Многие эксперты уже в момент подписания называли этот документ рекламным ходом и элементом политического торга украинского руководства. Сегодня уже достаточно четко видится, что в условиях углубления финансового кризиса ЕС профинансировал только подготовку бизнес-плана и эскизного проекта выполнения работ по реконструкции ГТС Украины. На остальные работы сегодня у ЕС средств нет. В отношении второй инициативы - «Восточное партнерство» - ситуация схожая, хотя и несколько более запутанная. Известно, что США и ЕС достаточно давно и активно используют подобную форму работы со странами, в которых сосредоточены их интересы. Для примера можно вспомнить программу «Партнерство ради мира», активно разрабатываемую руководством НАТО для потенциальных членов альянса. Официальное определение программе «Восточное партнерство» звучит следующим образом - это проект, официально предлагаемый Европейским союзом. Он был презентован министром иностранных дел Польши при участии Швеции на Совете по внешним отношениям 26 мая 2008 года. Главная цель проекта это сближение ЕС с 6 странами бывшего СССР - Украина , Молдавия , Азербайджан, Армения, Грузия и Белоруссия. Является дополнением к «Северному измерению» и к «Средиземноморскому союзу» как почва для дискуссий по визовым соглашениям, соглашениям о свободной торговле и стратегическому партнерству со странами - восточными соседями, заменяя дискуссии о расширении Евросоюза и вступления туда этих стран. Неоднозначность в оценке странами ЕС целесообразности продолжения проекта характеризуется хотя бы тем, что 2 июля 2009 года премьер-министром Швеции было заявлено о приостановке проекта до декабря 2009 года. Но уже на следующий день, 3 июля, со стороны секретариата ЕС последовало заявление о продолжении финансирования проекта. Столь оперативные и полярные решения заставляет задуматься об истинных целях проекта. Наряду с этим, в последнее время в СМИ появилось достаточно много комментариев и экспертных оценок, отражающих суть и характер целей проекта «Восточное партнерство». Особого внимания заслуживает материал американского эксперта Рика Розоффа. По его мнению, реальная цель формирования «Восточного партнёрства» состоит в завершении слома СНГ, ЕврАзЭС, членами которого являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также в недопущении формализации союзных отношений между Россией и Белоруссией. Иными словами, задача «Восточного партнёрства» - изолировать Россию от шести из двенадцати государств-членов СНГ притом, что другие пять из них находятся в поле действия ещё одной интеграционной инициативы Евросоюза («Северное измерение»). По мнению эксперта, конечном итоге, Евросоюз намерен с помощью «Восточного партнёрства» вывести постсоветские республики из сферы взаимодействия с Россией в вопросах торговых отношений, политики и безопасности и осуществить их интеграцию в евро-атлантические структуры в диапазоне от ЕС до НАТО. В этом ключе вполне логичным видится достаточно неожиданное заявление генерального секретаря НАТO. В своей статье Рик Розофф отмечает весьма любопытный факт: результатом состоявшегося в прошлом году в Румынии саммита НАТО стала значительно более тесная политическая и военная интеграция, если не сказать слияние, Евросоюза и НАТО и, в частности, соглашение о разделении труда между Евросоюзом и НАТО по принципу «мягкая сила» - «жёсткая сила». Именно в этом формате «Партнёрству» предстоит продемонстрировать возможности «мягкой силы» и показать, что решение о его учреждении было принято в числе прочего и под влиянием августовского конфликта в Грузии. Далее Рик пишет, что впервые предложение о создании «Восточного партнёрства» было сделано в мае 2008 года, но импульс его реализации был дан стремлением Евросоюза дополнить в духе «мягкой силы» решение НАТО о создании Комиссии «НАТО - Грузия», принятое после того, как летом 2008 года вторжение Грузии в Южную Осетию спровоцировало войну на Кавказе. Роль Евросоюза - действовать средствами «дипломатического убеждения» и предоставлять экономические субсидии, в то время как НАТО в целом и страны-члены НАТО по отдельности продолжат снабжать Грузию передовым наступательным вооружением и системами разведки, а также обучать её армию и поставлять для неё штат постоянно действующих советников. Как проявление истинных намерений Евросоюза можно рассматривать и то обстоятельство, что Белоруссия была включена в список партнёров только при условии принятия ею плана совершенствования демократии. Аналогичное требование не было явным образом сформулировано в отношении Армении, но в силу двух имеющих критическое значение причин она попадает в ту же категорию, что и Белоруссия. Армения и Белоруссия находятся во втором эшелоне кандидатов на участие в «Восточном партнёрстве», и от них потребуется долгое «совершенствование» прежде, чем они будут поглощены в процессе «мягкой» экспансии на Восток. По мнению автора, важно и то, что ни Армения, ни Белоруссия не состоят в ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) - блоке, созданном в 1997 году в противовес СНГ в результате общих усилий администрации Клинтона и её европейских союзников. Сопровождавшаяся жертвами среди населения «революция тюльпанов», имевшая место в Армении год назад, и сорвавшаяся два года назад «джинсовая революция» в Белоруссии не дали таких результатов, как их успешные прототипы в Грузии в 2003, на Украине в 2004 и в Киргизии в 2005 годах, и, следовательно, пришло время применения иных средств политической переориентации Армении и Белоруссии и вывода этих стран из тесных союзнических отношений с Россией. Вскоре после анонса новой инициативы, британская The Telegraph писала: «Сегодня Польша бросает вызов своему могучему восточному соседу - России, предлагая Евросоюзу распространить своё влияние вглубь территории бывшего Советского Союза путём учреждения «Восточного партнёрства». Это мероприятие станет особенно сильным раздражителем для Кремля в том случае, если осуществится план привлечь к участию в данном Партнёрстве Белоруссию». В канун саммита ЕС в декабре 2008 года, формализовавшем планы по учреждению «Партнёрства», в грузинской газете Georgian Daily появился следующий комментарий: «…Этот недавний шаг может иметь ещё одно последствие, о котором в настоящее время, похоже, никто не задумывается. В 1990-х годах США играли основную роль в проталкивании идеи предоставить членство в Евросоюзе восточно-европейским странам с тем, чтобы членство в ЕС стало промежуточным этапом на пути вступления в НАТО. Если этой концепции суждено возникнуть вновь (а некоторым из её авторов предстоит возвращение в Белый Дом в качестве сотрудников администрации нового президента Обамы), то изменения ожидают и Евросоюз, и НАТО, и отношения Москвы и Брюсселя, что приведёт к новым осложнениям между Востоком и Западом».

4. Заключение

Таким образом, подводя некоторый итог можно констатировать, что развитие ситуации во многих регионах мира, включая Закавказье, тесно связно с общей ситуацией в мировой экономике и дальнейшим развитием кризисных явлений. Ситуация в Закавказье показательна в том плане, что на ее примере еще раз достаточно четко прослеживается рукотворный характер текущего финансово-экономического кризиса. Это видно по тому, как сегодня достаточно эффективно задействуются те механизмы «мягкой силы», которые были заложены три-четыре года назад, когда о кризисе не говорилось и слова. К сожалению, российское руководство во многом осознало большинство проблем, связанных с сохранением единства ближнего зарубежья, только теперь, и только теперь начинают выстраиваться некоторые механизмы. Но для начала их эффективной работы требуется время, которого сегодня крайне не достаточно. С другой стороны противники России сегодня лишь наращивают эффективность заранее спланированных и частично реализованных проектов, которые сегодня уже работают лишь на результат. Вместе с тем остается все же надежда на то, что прилагаемые усилия принесут свои плоды и Россия сохранит и частично восстановит утраченные за долгие годы позиции в Закавказье.

Статья опубликована в №4 за 2009 год журнала “21 Век” Фонда “Нораванк”, Армения

1886-1890г. Этническая ситуация на Кавказе.

1964г. Этническая ситуация на Кавказе.

Настоящая история Российской Империи (Расении):

"Россия в кривых зеркалах"

Сокращенная версия (18 страниц)

"Зримый и незримый геноцид"

Читаем, просвещаемся...

Вы должны авторизоваться, чтобы публиковать сообщения.